Стивен Кинг — рекордсмен по количеству киноадаптаций среди ныне живущих авторов. Оно и неудивительно, ведь его проза идеально подходит для переноса на большие и малые экраны: динамичное повествование, универсальность сюжетов, исчерпывающее описание предметов и антуража и, конечно же, вечно актуальные или бьющие в нерв времени темы.

Увы, не всякая экранизация способна дотянуться до планки, заданной литературным оригиналом. Подобные фильмы и сериалы добираются до зрителя с завидным постоянством, но лишь единицы можно назвать достойными первоисточника. Статистика говорит сама за себя: за 2020–2024 годы ни одна адаптация не преодолела порог свежести на Rotten Tomatoes. Зато 2025‑й, кажется, ломает тренд. Пока HBO балует нас предысторией городка Дерри, а «Бегущий человек» Эдгара Райта готовится к стремительному рывку (правда, отзывы прессы оставляют желать лучшего), собрали путеводитель по самым ярким (но не дословным) киноверсиям книг Стивена Кинга.

«Кэрри» (1976)

Замкнутая девочка-подросток Кэрри Уайт (Сисси Спейсек) ежедневно терпит унижения: в школе — от токсичных сверстников, дома — от набожной матери‑пуританки (Пайпер Лори). Она одинока: ей не к кому обратиться за поддержкой и советом. Неожиданно героиня обнаруживает, что её телекинетические способности, проявившиеся ещё в детстве, начали усиливаться по мере нарастания психологического давления.

У Брайана Де Пальмы получилось чрезвычайно эмоциональное высказывание о страданиях отвергнутого обществом и доведённого до предела человека. Образ Кэрри восходит к архетипу ведьмы: её врождённая сила внушает страх и воспринимается обществом как опасность. Попытки семьи и окружения взять девочку под контроль лишь высвобождают дремлющую в ней разрушительную мощь. Ошеломляющую развязку не в силах предотвратить даже редкие проблески доброты по отношению к героине. Кровь становится символом взросления, а пожар — метафорой очищения. Но катарсиса они не приносят.

Оператор Марио Този мастерски выстраивает композицию, создавая иллюзию непрерывного течения времени. Камера то суматошно движется в пространстве, то вальсирует в медленном танце, выхватывая из полумрака вспышки алого и синего цветов, символизирующих праведный гнев и невинность. Визуальный язык «Кэрри» богат откровениями и неожиданными решениями: полиэкран, стедикам, съёмка от первого лица. Впоследствии некоторые сцены раскритиковали за вопиющую сексуальную объективизацию молодых девушек, в том числе эпизод в душевой. Но об этом ли кино?

«Сияние» (1980)

Джек Торренс (Джек Николсон), писатель-неудачник в творческом кризисе, устраивается на сезонную работу сторожа в отель «Оверлук». Вместе с супругой Венди (Шелли Дюваль) и сыном Дэнни (Дэнни Ллойд), обладающим экстрасенсорными способностями, мужчина перебирается в безлюдную гостиницу в надежде найти покой и вдохновение, столь необходимые для написания нового романа. Но вот незадача: по прибытии горе-литератора начинают одолевать тревожные видения.

Высшая степень кинематографического парадокса: «Сияние» по праву считается одной из лучших экранизаций книг Стивена Кинга, хотя сам писатель предпочёл бы, чтобы его имя никогда не упоминалось в связке с этой картиной. Нельзя сказать, что претензии автора к Стэнли Кубрику совсем уж безосновательны: режиссёр изрядно перелопатил историю с намерением решительно отмежеваться от первоисточника. В частности, литературный отец раскритиковал выбор актёра на роль Джека. Если в романе глава Торренсов показан не только запутавшимся человеком, терзаемым внутренними демонами, но и заботливым семьянином, то в фильме он с первых минут производит впечатление домашнего тирана, чей рассудок помутился задолго до «Оверлука».

Вместо преисполненной психологизмом сказки о душевных терзаниях зритель получил леденящий душу триллер о ребёнке и женщине, запертых под одной крышей с деспотичным мужчиной, который только и может, что вымещать злобу на домочадцах. В этом ключе было непросто найти более подходящего артиста, чем Джек Николсон с его зловещей улыбкой и безумным взглядом. Удивительно, но картина полюбилась аудитории как раз благодаря нарушающим каноны книги решениям, ставшими её сильной стороной. Все знаковые эпизоды ленты, например, встреча с девочками-близняшками, погоня по лабиринту и кровавый потоп в холле, — идеи постановщика. Спустя 30 лет режиссёру-визионеру Майку Флэнагану удастся практически невозможное: поженить кубриковские вольности и кинговский исходник в легаси-сиквеле «Доктор Сон».

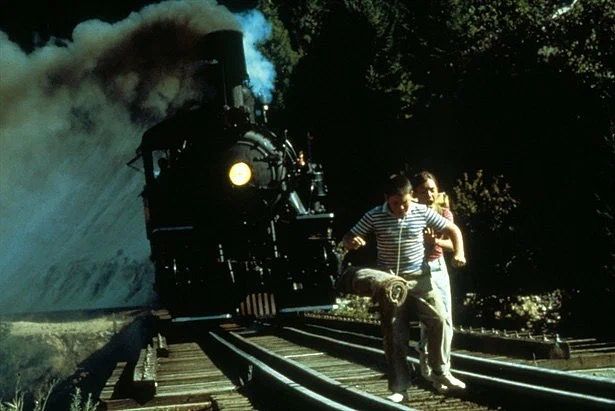

«Останься со мной» (1986)

Знойный август 1959-го. Тихий Касл-Рок, что расположен в лесистом штате Орегон (в книге — Мэн), потрясён новостью об исчезновении мальчика по имени Рэй Брауэр. Подслушав разговор брата Билли с другом, двенадцатилетний Верн Тессио (Джерри О’Коннелл) прознаёт, что тело пропавшего лежит на железнодорожных путях за чертой города. Он делится информацией с закадычными друзьями, после чего группа из четырёх ребят отправляется в поход, который они запомнят на всю жизнь.

Несмотря на то, что Стивена Кинга величают королём литературных ужасов, истории в жанре coming of age получаются у автора ничуть не хуже. В ленте «Останься со мной», снятой по мотивам повести «Тело», нет ничего сверхъестественного. Главный мотив оригинального произведения и экранизации — столкновение с суровыми реалиями взрослой жизни, которые не похожи на тот относительно уютный мир, где прежде обитали герои. Атмосфера летнего приключения разительно контрастирует с целью мальчишек, а также с их личными драмами. По мере странствий выясняется, что один обделён родительской любовью после смерти старшего брата, а другой вынужден терпеть издевательства со стороны отца-алкоголика и мириться с клеймом ребёнка из неблагополучной семьи. Больно, но увидеть стоит.

«Мизери» (1990)

После автомобильной аварии писатель Пол Шелдон (Джеймс Каан) приходит в сознание в доме Энни Уилкс (Кэти Бейтс), именующей себя его поклонницей. Из-за сломанной ноги и вывихнутого плеча мужчина оказывается прикованным к постели. Поначалу его новая знакомая кажется дружелюбной и заботливой, но узнав, чем закончится новый роман Пола, женщина меняет милость на гнев.

«Мизери» кажется одной из самых жутких книг Кинга, поскольку в ней затрагиваются темы фанатизма и парасоциальных отношений. Речь идёт не о призраках и монстрах, а о том, что повсеместно встречается в жизни и практически не вызывает удивления. Если в литературной версии автор делает акцент на психологических переживаниях протагониста, то в экранизации страх обретает осязаемую форму. Режиссёр Роб Райнер, ранее поставивший «Останься со мной», снял по мотивам книги эталонный камерный триллер, который, по признанию самого Кинга, кратно превосходит оригинал в аспекте эмоционального вовлечения в историю.

Подобный эффект во многом достигнут из-за слаженной работы актёрского тандема. Кэти Бейтс, удостоенная за роль Энни Уилкс «Оскара», в считанные секунды превращается из любезной и выхаживающей гостя хозяйки в обезумевшую мучительницу, которая бесцеремонно наносит ему увечья. При этом она позволяет себе комические оттенки, что делает её перформанс ещё более зловещим и правдоподобным.

«Побег из Шоушенка» (1994)

1947 год. Несправедливо обвинённый в убийстве жены и её любовника банкир Энди Дюфрейн (Тим Роббинс) приговорён к пожизненному заключению. Спустя время он знакомится и заводит дружбу с циничным арестантом по прозвищу Ред (Морган Фриман). Используя финансовые навыки, Энди завоёвывает особое расположение у заключённых и персонала, помогая начальнику исправительного учреждения проворачивать различные махинации. Мужчина не перестаёт верить в то, что однажды окажется на воле.

Было бы кощунством не включить в список фильм, которой на всех зрительских агрегаторах находится на вершине рейтинга, а на IMDb и вовсе занимает первое место. Любопытно, что всенародную любовь лента снискала уже после проката, а на выходе потерпела сокрушительное фиаско, кое-как отбив затраты на производство (увы, почти все картины в нашем рейтинге разделили эту незавидную участь). Причина, по которой «Побег из Шоушенка» так сильно запал в душу аудитории, лежит на поверхности: режиссёр потихоньку, будто вооружившись молотком, прокладывает путь до пронзительной кульминации, способной растрогать даже самого закоренелого пессимиста и скептика.

Гениальность экранизации в том, что она сохранила камерную атмосферу оригинала, но при помощи киноязыка усилила её до масштабов грандиозной и универсальной притчи, понятной всякому зрителю. Фрэнк Дарабонт избегает избыточного символизма и не оставляет пространства для разночтений. Его посыл максимально прямолинеен и назидателен: человеческий дух, ядром которого всегда были стремление к свободе и умение видеть «свет в конце тоннеля», непременно восторжествует над системой и обстоятельствами.

«Зелёная миля» (1999)

В 1930-х, во времена Великой депрессии, Пол Эджкомб (Том Хэнкс) работал главным надзирателем блока «E» в федеральной тюрьме «Холодная гора», где доживали последние дни приговорённые к электрическому стулу. Однажды в застенках обшарпанного каземата оказался темнокожий гигант по имени Джон Коффи (Майкл Кларк Дункан), осуждённый за убийство и изнасилование двух маленьких девочек. Однако его пугающая внешность обманчива: по натуре герой слишком наивен и добродушен, чтобы совершить подобное злодеяние. Вдобавок ко всему он обладает сверхъестественными способностями, которые воспринимает двояко — и как дар божий, и как проклятие.

После «Побега из Шоушенка» Фрэнк Дарабонт вновь обратился к творчеству Стивена Кинга, чтобы перенести на экран «Зелёную милю» — ещё одну тюремную притчу о силе человеческой души. В антураже удушливого луизианского острога, где у каждого обитателя руки по локоть в крови (причём речь идёт не только о заключённых), разворачивается библейский сюжет. На эту параллель тонко указывают даже мелкие детали, например, инициалы Джона (J.C.), совпадающие с именем Христа (Jesus Christ), или название тюрьмы, непременно отсылающее к Голгофе. По ходу сюжета герой Тома Хэнкса сталкивается с дилеммой, напоминающей моральную коллизию Понтия Пилата.

Противопоставление великана, символизирующего сострадание и жертвенность, и щупленького маньяка Уильяма Уэртона (Сэм Рокуэлл), олицетворяющего абсолютное зло, иллюстрирует двойственность человеческой природы. Режиссёру удалось сохранить психологическую и философскую глубину романа. К слову, писатель лично присутствовал на съёмках и консультировал команду. Вполне закономерно, что Стивен Кинг признал эту картину самой близкой к духу и букве первоисточника. Благодаря феноменальным кассовым сборам «Зелёная миля» на протяжении последующих 18 лет сохраняла за собой титул самой прибыльной экранизации автора.

«Мгла» (2007)

В небольшом городке после мощного шторма возникает странная аномалия — непроницаемый туман. Группа людей оказывается в заточении в местном супермаркете. Среди попавших в западню: Дэвид Дрейтон (Томас Джейн) и его сын Билли (Нейтан Гэмбл). Вскоре собравшиеся с ужасом обнаруживают, что во мгле скрываются смертоносные твари неведомого происхождения. Отчаянная борьба за выживание усугубляется нарастающей паникой и укреплением авторитета религиозной фанатички Миссис Кармоди (Марша Гей Харден).

Это уже третий фильм Фрэнка Дарабонта в нашем списке. Что поделать: именно ему лучше прочих удаётся адаптировать кинговские тексты для большого экрана. Вслед за сентиментально-обнадёживающими «Побегом из Шоушенка» и «Зелёной милей» постановщик обратился к жанру, в котором писатель считается непревзойдённым — к ужасам. Правда, и здесь таинственный туман лишь обрамляет драму, разворачивающуюся в замкнутом пространстве супермаркета. Уродливые существа, обитающие в непроглядной пелене, внушают страх, но не так сильно, как коллективный психоз в условиях изоляции и дефицита ресурсов.

Как правило, Кинг не прощает кинематографистам откровенную отсебятину, но «Мгла» — тот редкий случай, когда он был готов сделать исключение. Большую часть фильма сюжет следует за книгой, однако на последних минутах режиссёр решительно сворачивает с проложенной литератором дороги. В отличие от открытого финала из первоисточника, экранизация ставит жирную точку в истории — причём самым шокирующим и душераздирающим образом. И хотя Стивен был заранее проинформирован о том, что Дарабонт намеревается обогатить сюжет новым драматургическим поворотом, во время просмотра он был обезоружен смелостью эпилога.

«Оно» (2017)

1989 год. В провинциальном городке Дерри бесследно пропадают дети. В один дождливый день с прогулки не вернулся мальчик по имени Джорджи Денбро (Джексон Роберт Скотт). Полиция так и не смогла найти тело, но его старший брат Билл (Джейден Мартелл) не оставляет надежду и продолжает поиски. Объединившись с другими подростками-изгоями в «Клуб неудачников», он обнаруживает пугающую закономерность: мистические происшествия повторяются раз в 27 лет, а их источник — древнее зло, что скрывается в канализационных тоннелях.

Главный бестселлер Стивена Кинга впервые был адаптирован для телевидения в 1990-м, однако культурным феноменом стала именно версия 2017 года, на что указывает целый ряд причин. Во-первых, картина Андреса Мускетти вышла в прокат на волне ностальгии по 1980-м, тренд которым задал сериал «Очень странные дела». Во-вторых, авторам новой экранизации удалось нащупать золотую середину между трогательной драмой о взрослении и первоклассным хоррор-аттракционом. Но всё же самое яркое впечатление от фильма оставляет здешний Пеннивайз (Билл Скарсгард).

Актёр играет инфернального клоуна с такой природной убедительностью, словно рождён для роли. Образ антагониста настолько врезается в память, что его без доли сомнения можно назвать главной иконой жанра 21 века. Впрочем, органично он смотрится именно в сценах с юными актёрами, что особенно бросается в глаза после выхода продолжения в 2019 году: несмотря на присутствие в кадре звёзд первого эшелона, Джеймса Макэвоя и Джессики Честейн, сиквел не произвёл схожего вау-эффекта. Тем не менее дилогия принесла студии Warner Bros. свыше одного миллиарда долларов и, по всей видимости, заложила фундамент для новой киновселенной.

«Жизнь Чака» (2024)

Уж если кто и может претендовать на лавры Фрэнка Дарабонта по части экранизаций Кинга, так это Майк Флэнаган. В его фильмографии значатся три картины, основанные на произведениях писателя, последняя из них — воодушевляющая притча о банковском клерке Чарльзе Кранце (Том Хиддлстон), рассказанная в обратном хронологическом порядке. Лента погружает зрителя в меланхоличную рефлексию о природе памяти и принятии собственной судьбы, оставаясь доступной для каждого смотрящего. Вместо привычных для автора монстров, внутренних демонов или гнусной системы, здесь представлен более глубинный источник страха.

Поначалу «Жизнь Чака» кажется крайне злободневным эпосом о конце света: по радио то и дело передают о новых гуманитарных кризисах и стихийных бедствиях, интернет и сотовая связь выходят из строя, больницы стремительно превращаются в морги, а по улицам бредут толпы беженцев. Однако дальше сюжет раскрывается с неожиданной стороны: на первый план выходит одновременно банальная и чрезвычайно важная для нашего времени истина: смерть одного человека — тоже апокалипсис. В этом и заключается тихая, но вместе с тем пронзительная философская мощь картины.

«Долгая прогулка» (2025)

Недалёкое будущее. В Америке установлен безжалостный тоталитарный режим, подавляющий любое инакомыслие, в то время как население кое-как сводит концы с концами. В попытке всколыхнуть в народе патриотические чувства правительство учредило ежегодное испытание «Долгая прогулка», в котором принимают участие 50 молодых людей. Условия состязания жёсткие: атлеты обязаны поддерживать скорость ходьбы не ниже трёх миль в час и строго придерживаться маршрута. Три предупреждения — расстрел на месте. Победитель получит денежный приз и право на исполнение любого желания. Среди участников есть Рэй Гаррати (Купер Хоффман) из Мэна, мотивы которого лежат за пределами материального.

Одноимённый роман Стивена Кинга, опубликованный в 1979 году под псевдонимом Ричард Бахман, автор написал значительно раньше — ещё в середине 1960‑х, на фоне Вьетнамской войны. Режиссёр Фрэнсис Лоуренс («Голодные игры: И вспыхнет пламя») и сценарист Джей Ти Моллнер отважились на смелый шаг: отойти от буквы оригинала, чтобы точнее передать злободневность его идей в новых цифровых реалиях. Отказавшись от толп болельщиков, чьё присутствие так или иначе увело бы посыл ленты в критику «тыла», они сосредоточились на страданиях участников. Визуальный ряд, построенный на контрасте безлюдных ландшафтов и изувеченных человеческих тел, создаёт перманентное ощущение тревоги.

При этом центральная метафора, абсурдное соревнование, доводящее людей до предела, осталась неизменной. Хотя тройку финалистов можно угадать ещё в начале пути, развязка всё равно бьёт наотмашь. В третьем акте экранизации зрителя ждёт неожиданный поворот, отличающийся от книжного варианта. С учётом того, что образы героев и их мотивы существенно переосмыслены, подобное завершение истории выглядит на редкость удачным.